■経営者・後継社長のためのウェルビーイング経営合宿「NEXUS」

森の中に身を置き、自然を楽しみながら森の中で歩いたり、運動やレクリエーションをすることで、心身の健康維持・増進、病気の予防を行うことを目的とした「セラピーウォーク」。リラックス効果やストレスの軽減といった医学効果が科学的エビデンスに基づいて立証されている森林浴です。U-NEXUSでは、このセラピーウォークの効果に着目した幸福度向上(ウェルビーイング)を推進しています。その一環として、豊かな森林資源を生かした健康経営のための企業向けプログラムを提供する長野県小海町と協定を結び、「アクティブラーニング」を組み合わせた合宿事業「NEXUS」を2024年10月に立ち上げました。

その経緯やサービスの内容、実際の効果と今後の構想などを、U-NEXUS代表の上野敏良と専務の横田志幸のインタビュー形式でお届けします。

■森林浴 × ラーニングキャンプを起点に、組織をグッドサイクルに変革

最初に合宿事業「NEXUS」の概要を教えてください。

〈上野〉

「健康」を軸に、経営者をメインターゲットとした1泊2日あるいは2泊3日のプログラムです。トレーニングを受けた森のセラピストと共に小海町の松原湖畔の森を歩き、五感を解放するさまざまなプログラムを進めていきます。また、焚き⽕を囲んでの対話や⾃然の中でのヨガなども行いつつ、当社が得意とする各種アクティブラーニングのプログラムを行うことで、個人やチームの主体性と協働性を⾼めます。心身の質の向上を起点にしているところが大切なポイントです。

具体的にはどのようなプログラムになりますか。

〈上野〉

拠点となるのは、松原湖畔の研修施設です。まずはこの施設でセラピープログラムの概要や効果、そして官民連携で取り組む小海町の事業について説明し、知識としての理解を促します。その後、ランチで地元食材を中心としたセラピー弁当を味わい、セラピストのガイドのもと、森の中に入って3時間ほど散策します。天然の木の幹や葉を眺めて直接触れたり、川のせせらぎや鳥のさえずりに耳を澄ましたり、深呼吸をしたりと、五感(嗅覚・視覚・触覚・聴覚・味覚)を活用しながら自然の中で自らの感覚を少しずつ解放していきます。

五感の中でも、特に脳に働きかける作用が大きいとされるのが嗅覚です。枝葉をちぎってこするとさわやかな香りが生じ、それを嗅ぐことで脳を刺激し、心身の癒しやリフレッシュ効果を高めます。時には木の実や葉を口に含んだり、裸足で小川などに入ったりと、その日の気候や状況に応じて五感を使うさまざまな体験に取り組みます。

このほか、皆で焚火をしたり、森の中で一人で過ごす時間があったりもします。2日目には北八ケ岳の原生林と苔の森が広がる白駒池も歩きます(冬季期間は別メニュー)。こうした体験を通して各自が心と体のつながりを感じ、参加者同士の共通体験によってお互いの心の距離も近づきます。

現在、さまざまな企業や自治体が森林を活用したセラピーやアウトドア研修を実施していますが、そうした競合との違いはありますか。

〈上野〉

まず、私自身が経営者であり、前職では後継者の経験と、その後に起業の経験もしてきたことから、後継社長やこれから承継していく後継者の方々の気持ちや悩みに寄り添いながらプログラムを進められる点が違いの一つです。

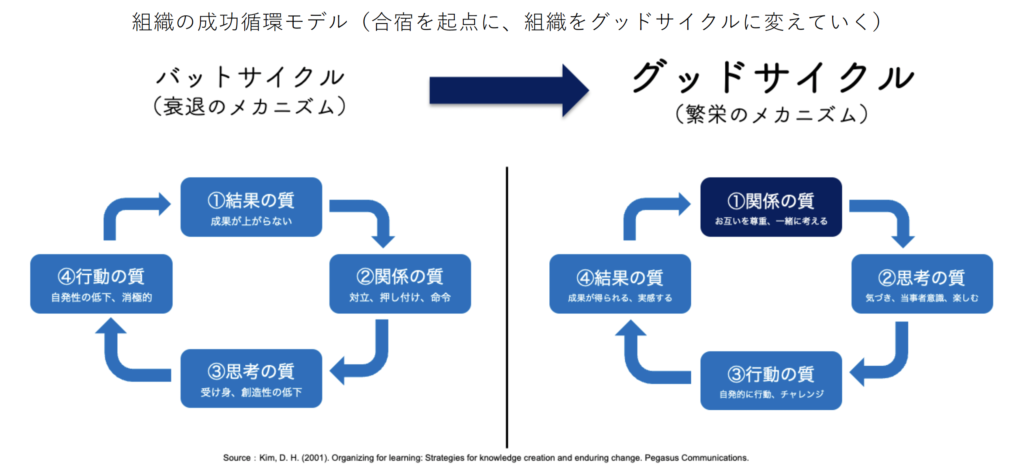

また、私たちは、組織の成功循環モデル(図参照)という考え方を基盤としています。このモデルには、繁栄のメカニズムである「グッドサイクル」と衰退のメカニズムの「バッドサイクル」の二つの循環サイクルがあります。「グッドサイクル」は、組織の「関係の質」が良いと「思考の質」が高まって全体が前向きになり、皆の「行動の質」が向上して結果につながりやすいという考え方で、弊社の土台となっているモデルの一つです。

ただ、今回の事業立ち上げに先立ち、私は実際に森林を活用したセラピー体験をしましたが、最大の気づきが、組織の成功には「関係の質」の前に「心身の質」を高めることが必要だということでした。詳しくは事業立ち上げの経緯でお話しますが、まずは組織の「グッドサイクル」をつくるために、セラピーウォークで「心身の質」の向上を重視していることが他のプログラムと当社との大きな違いです。

また、起点となる合宿だけでなく、合宿前に診断やアンケートを行なったり、合宿のやりっぱなしを防ぐために、合宿後もフォローアップの仕組みも提供します。

心身の質を高めるために森に入る、というのはセラピーウォークを始め、他にもプログラムは多数存在するでしょう。一方で、アウトドア研修に代表されるように、組織のチームビルディングや共創などを目的としたプログラムも多数存在します。しかし、こうした心身のケアと、「組織変革」や「価値共創」というアプローチを組み合わせた形のプログラムはあまり存在しないのではないかと思います。

上野さんの経験に基づく経営者向けプログラムとのことですが、実際にどのようなことを行うのでしょうか。

〈上野〉

経営者に対しては、私とセラピストと一緒に森の中に入り、私がコーチングのようなイメージでマンツーマンでプログラムを提供します。まず、経営者には自分の心と体と向き合うことで「心身の質」の大切さに気づくとともに、セラピストとのつながりを感じてもらい、過去の自分自身の経営を振り返るリフレクションの時間を設けることで「関係の質」の大切さも感じてもらいます。

また、2日目には自然の生態系を学ぶには格好の場所である白駒池周辺を歩きます。この神聖な場で生態系の多様性を知り、自分の気持ちを清めるとともに、私と二人で同じ方向を見て歩きながら話をするウォーキング・ミーティングを行います。ウォーキング・ミーティングとは、歩くことで思考が活性化され、仲間意識や親近感が強まり、フラットな関係性でポジティブに会話できるようになるというコクヨが提唱している考え方です。そのミーティングの中で今後の組織のあり方や会社の方向性を考えて整理し、ウェルビーイング経営の大切さに共感してもらいます。

ちなみに、世の中の経営者の約半数は「心の不調」を感じた経験があるというデータがあります。コロナ禍やDX化など、激しい時代の変化による不安やプレッシャーが精神的な負担になっているようで、こうした点も支えられたらと思います。

〈横田〉

プログラムは、経営者向けのほかに、組織・チーム向けを提供していることも当社の特徴です。プログラムを受けたことでマインドセットが高まった経営者が自社に戻り、変革した意識や考えを組織に伝えてもらうことで、次に経営幹部など社内のチームとして参加してもらいたいと考えています。

組織向けのプログラムも基本的な流れは経営者向けと共通ですが「共感力」「自走力」「共創力」の3つのテーマのいずれかを選んでいただきます。それぞれ、五感を使ったセラピー体験で心身を整えた上で、テーマごとに当社のさまざまなフレームワークを使ったワークショップに取り組みます。

例えば「共感力」をテーマにした共感型組織づくりワークショップでは、一体感のあるチームをつくるために、視覚会議®︎(視覚会議は、株式会社ラーニングプロセスの登録商標です)というフレームワークを使います。その中で組織の未来のあるべき姿を皆で話し合い、一つのビジョンをつくり上げていきます。こうして皆の意識を合わせることで共感力や組織のエンゲージメントが高まり、チームビルディングにもつながります。

「自走力」がテーマの自走型組織づくりワークショップでは、社員が主体的に行動する組織にしていくために「KPT(けぷと)」という振り返りのフレームワークを用い、組織の課題を明確にします。そしてPDCAサイクルを自分たちで回しながら自走できる組織をつくっていきます。

「共創力」がテーマの共創型組織づくりワークショップでは、当社が得意とするデザイン思考のフレームワークを使い、創造力や共創力などを高めた能動的なチームをつくっていきます。

いずれも当社がすでに提供しているアクティブラーニングのサービスをセラピーウォークと組み合わせたプランです。テーマごとに相性のよいワークショップを提供します。

横田さんご自身も、実際に森でのセラピーを体験したのでしょうか。

〈横田〉

はい。この事業を開始するにあたり、実際に上野だけでなく、私たち社員も小海町の企業向けセラピープログラムに参加し、非常に良い手応えを得ることができました。特に当社はIT企業でリモートワークが中心のため、社内のミーティングでは基本的に仕事の話しかせず、お互いの人となりを把握して関係性を深めていくことが難しい環境でした。しかし、セラピー体験後は社員間の心の距離感が縮まり、ポジティブな一体感が生まれました。このプログラムには前向きになって不安が取り除かれるなどさまざまなエビデンスがありますが、まさに実体験で感じることができたのです。森林の効果に加え、皆で共通体験をすることが「心身の質」と「関係の質」の向上につながったと感じています。

このように、当社のサービスは経営者向けはもちろんですが、人間関係づくりに悩むチームにも向いています。経営者向けは一人での体験、チーム向けは複数人での体験になります。

流れとして、まずは経営者にサービスを体験していただいた後、経営幹部に参加していただく流れがオススメするかたちです。

なお、細かな話になりますが、合宿事業ということで、宿泊場所もシャトレーゼグループのホテルの個室や町が運営するコテージ、松原湖畔の旅館など、さまざまな選択が可能です。1泊2日プランの場合、食事は到着日の1日目のランチから2日目のランチまで、4食が提供されるのも特徴です。

■自らの不調の原体験が事業立ち上げのきっかけに

では、小海町で事業を立ち上げるに至った経緯を教えていただけますか。

〈上野〉

この事業が立ち上がったきっかけの一つは、小海町役場に勤める私の友人が中心となり、2017年に同町の豊かな森林資源を生かした独自の企業向け森林体験プログラム「憩うまちこうみ」事業を推進したことです。ただ、この事業の存在自体は知ってはいたものの、当初は身近過ぎる森林での研修にあまり興味は持てませんでした。しかし、2018年に顎骨骨髄炎という難病(現在は終診)にかかったあたりから不安障害を発症してしまい、その頃から精神安定剤を服用するようになりました。そして、翌2019年、今度は大病を患い、それがきっかけでますます薬の量は増えていきました。さらに、翌2020年には過敏性腸症候群になり、コロナ禍では、リモートワークに移行したことでストレートネックが悪化し、今度は頚椎椎間板ヘルニアにもなり(現在は完治)、毎年降りかかる病魔によって身も心もボロボロになっていきました。

そんな中、2023年4月に仕事で携わっている松川町に森林セラピー基地(生理・心理実験によって癒しの効果が実証され、森林セラピーに適した道として認定されたロードのこと)があると知り、興味本位で初めてセラピストとマンツーマンでセラピーを体験しました。雨の日でしたが、森の中で濡れた苔が生き生きとしていて、ルーペで拡大すると深い森を探索しているような楽しい気分になったり、大草原にシートを敷いて寝転んでみたり、勢いよく流れる川の側でたくさんのマイナスイオンを浴びるなど、健康のために森に入る効果の可能性を実感しました。

そこから、森林への興味が高まり、県内各地のさまざまな森林サービス産業のツアーを回るようになり、そして同年9月には、小海町のモニターツアーに横田ともう1名の社員と3人で参加し、本当に素晴らしいプログラムに心から感動しました。さらに、2024年3月には森林を活用したセラピー発祥の町である信濃町で、雪の中をスノーシューで歩くモニターツアーに横田と参加。冬の森にはまた違った良さがあり、春夏秋冬を通して森林の効果を実感することができました。翌4月には、信濃町の有名セラピストである高力一浩さんのセラピーをワンツーマンで受けることができました。そのほか、絵を描いて自分の心の状態を表現するアートセラピーも体験し、セラピーの世界観に取り憑かれていきました。5月には、現在私が通っている大学院の仲間を誘って小海町の事業に参加し、6月には当社の全社員でも参加しました。

(※)森林セラピー基地=科学的エビデンスにより、予防医学的効果を目指す森林浴が行える場所。

皆さんの反応はいかがでしたか。

〈上野〉

体験後、ウェルビーングの4つの因子「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」のアンケートを取ったところ、参加者全員の指標が高まり、私自身は「ありがとう」因子が爆上がりしました。おそらく、私が勧めたプログラムに皆が参加してくれたことへの感謝と、参加者の笑顔が私の幸せにつながったのでしょう。

それに、参加者の中には、「とにかく体が軽くて調子が良く、よく眠れるようになりました。通っているパーソナルトレーニングのトレーナーからは、普段とは比べものにならないほど体のバランスが取れていて、腹に自然と力が入っている状態。何をしたのか」と尋ねられるほどだったとか。

また、「なんとかなる因子も高まってストレスが気にならなくなり、完全に気持ちが前向きへと切り替わりました。セラピーの効果の持続は1カ月だと言われていますが、まだまだ効果が続いて仕事がはかどっています」などの声が聞かれました。

こうした効果を、単なる感覚ではなくIT企業としての経験を活かして数値化し、客観的データとして捉えようと、現在は横田がセラピー前後のストレス度をデバイスを用いて計測しています。実際にセラピー後にストレス度を測ると日常生活では見られない数値が現れており、効果をデータから実感しています。

このような経緯を経て、小海町の素敵な場所と体験をより多くの人に広め、友人が取り組む小海町の事業を応援したいと思うと同時に、実は松原湖畔で横田の親戚が旅館を経営しているということにご縁も感じ、この事業を起こしました。また、セラピストは地元の人たちなので、地域産業で稼ぐ地域共創の観点からも、この事業の立ち上げには意義があるとも感じています。

経営者向け、チーム向けのプログラムですが、特におすすめしたいターゲットはありますか。

メインで考えているのは「受け身体質の組織を変えたい」「社員との心の距離が縮まらない」と感じ、孤軍奮闘している経営者の方々です。世の中の激しい変化から将来のビジョンが描けず、また、状況を変えていきたいけれど、何から着手してよいのかわからない経営者にもおすすめしたいと考えています。また、当社のようなIT企業はメンタルの不調を抱える人が多く離職率も高いことから、同業者にもおすすめです。

これまで参加した仲間の様子を見ると、自然環境と触れることが少ない首都圏からの参加者の感動度合いが高く、反応がより良いと感じています。これは、普段と環境が変わることで五感が刺激され、精神的にも肉体的にも良い影響を与える転地効果が作用していると考えられます。100km以上離れた場所で日常生活と違う環境に身を置くことで日々の喧騒から解放され、精神的疲労・ストレス解消・体調不良等の改善が期待できる効果のことです。そこで、首都圏でストレスを抱えた経営者とその会社のスタッフに最もリーチできたらと考えています。

■セラピー効果の持続とウェルビーイング経営のために多彩なアフターフォローも

実際に参加する場合、参加者が行う合宿前の準備や合宿後の取り組みなどはありますか。

〈上野〉

合宿はあくまで組織の変革と創造の起点であり、大切にしているのは合宿後の取り組みです。セラピーの効果は1カ月とされていますが、なかなか毎月参加するのは難しいものです。そこで、私たちは大切なのは生活習慣を変えることだと捉え、身近なところを歩いても効果が現れるかなど日常における実証実験もしています。

私は毎日、少しでもよいので体の動きを意識したウォーキングをし、集中して心を整え、好きなスポットで丹田呼吸法による数分の深呼吸を行い、新鮮な空気を体内に取り入れています。肩の力が抜けて不安が取り除かれ、頭がすっきりとして落ち着きます。呼吸によるマインドフルネスです。眠る前にもマインドフルネス瞑想を行います。こうした習慣を続けることで、その効果を確かめています。

実際、私は森でのセラピーと生活習慣の見直しにより、服用していた精神安定剤をやめることができました。医師からは、依存性が高く、認知症の発症率も通常の2倍と言われていたので、やめられたのは本当に大きな効果です。

この実体験に加え、セラピーウォークやマインドフルネスはさまざまなエビデンスがあります。そこで、今後は私たちでマインドフルネス瞑想のトレーニングを受け、マインドフルネスの実践法もプログラムの中で提供し、セラピー後は生活習慣を見直すリマインドを私たちから働きかけるサービスにも取り組むことで、セラピーウォークの効果を日常的に保てるようサポートしていきます。

それでは最後に、今後の構想や展望を教えてください。

まずはIT企業として客観的データを通じ、小海町での事業をしっかりと確立させていきたいたいと考えています。そして今後は、この合宿事業を信濃町や松川町といった県内各地にも広げていくことが展望です。

同時に、地域課題にもアプローチしていく予定です。合宿事業とはまた違う展開にはなりますが、官民連携事業として企業や都市が持つ知恵を地方に生かすつなぎ役を果たし、将来的にはワークショップのファシリテーションなどを通し、企業の創造力を促進して地域に生かしていきたいと考えています。

<関連記事>

【お知らせ】長野県小海町と「憩うまちこうみ事業に関する協定」を締結

https://www.u-nexus.com/koumi/

経営者・後継社長のためのウェルビーイング合宿「NEXUS」

https://www.u-nexus.com/learningcamp/

<お電話でのお問合せ>

026―217―6037

平日 9時00〜17時00

info[at]u-nexus.com ※送信される場合は[at]を @に置換えてください。

<フォームからのお問合せ>